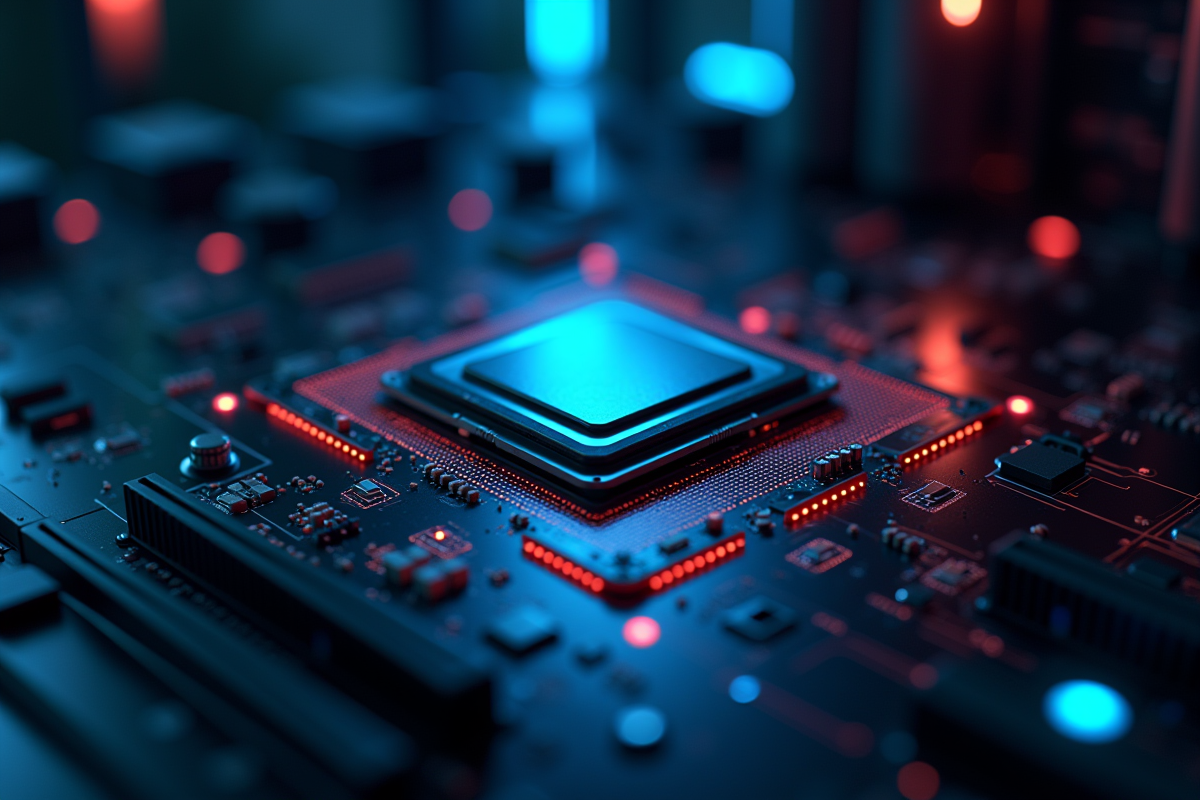

Historique des processeurs : évolution et origines des CPU

Les processeurs ont parcouru un long chemin depuis leurs débuts modestes. À leurs origines, les premiers microprocesseurs, comme l’Intel 4004 sorti en 1971, étaient des merveilles technologiques de seulement 4 bits, capables de quelques milliers d’opérations par seconde. Ces puces ont ouvert la voie à une révolution informatique, permettant aux premiers ordinateurs personnels de voir le jour.

Au fil des décennies, les innovations se sont enchaînées, chaque nouvelle génération de CPU apportant des améliorations significatives en termes de puissance et d’efficacité. L’avènement des processeurs multi-cœurs et l’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle ont transformé les CPU en véritables moteurs de l’ère numérique actuelle.

Lire également : Jeu vidéo : tout comprendre sur le rachat Activision-Blizzard

Plan de l'article

Les débuts : des premiers calculateurs aux premiers processeurs

L’histoire des processeurs commence bien avant l’ère du silicium. Durant la seconde guerre mondiale, les premiers calculateurs électroniques, comme l’ENIAC, utilisaient des tubes à vide pour effectuer des opérations de calcul complexes. L’ENIAC, développé par John Mauchly et J. Presper Eckert, fut utilisé par l’armée américaine pour des calculs balistiques. Il pesait 30 tonnes et occupait 167 m².

Le vrai tournant se produit en 1947 avec l’invention du transistor par les Bell Labs, remplaçant les tubes à vide encombrants et fragiles. Ce composant révolutionnaire ouvre la voie à la miniaturisation des circuits et à la naissance des premiers processeurs.

A lire aussi : Protéger son domicile contre les drones : conseils et astuces pratiques

Processeurs pionniers

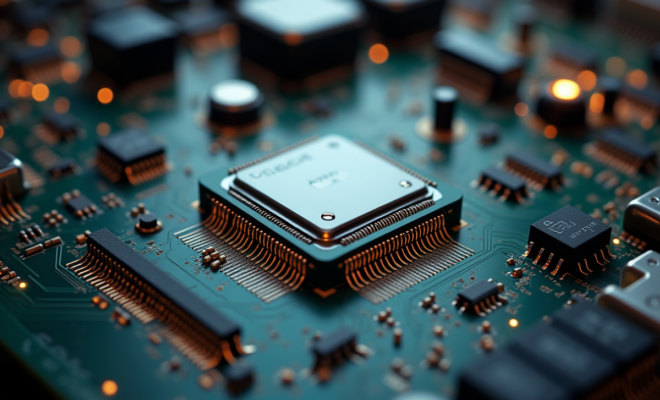

En 1971, Intel, cofondé par Robert Noyce, lance le premier microprocesseur commercial, l’Intel 4004. Développé pour la société japonaise Busicom, ce processeur de 4 bits pouvait exécuter environ 92 000 instructions par seconde. Il contenait 2 300 transistors et mesurait à peine 12 mm². Cette innovation marque le début de l’ère des microprocesseurs.

Architecture des premiers CPU

Les premiers processeurs se composaient principalement de :

- Unité de contrôle : dirigeait les opérations de traitement.

- Unité arithmétique/logique : effectuait les calculs et les opérations logiques.

- Unité de mémoire : gérait l’accès à la mémoire.

Ces composants interagissaient avec la RAM et la ROM via des bus de données, permettant le cycle d’instructions : récupération, décodage et exécution. Le registre d’instructions et le pointeur étaient essentiels pour suivre et gérer les instructions en cours.

Avec ces bases, les processeurs ont rapidement évolué, intégrant de plus en plus de transistors et perfectionnant leur architecture pour améliorer les performances.

L’ère des microprocesseurs : de l’Intel 4004 aux architectures 8 bits

Après le succès de l’Intel 4004, Intel poursuit son innovation avec le Intel 4040, une version améliorée du 4004, toujours limitée à 4 bits mais plus rapide et dotée de nouvelles instructions. En 1972, l’Intel 8008 voit le jour. Ce microprocesseur 8 bits, initialement développé pour Datapoint, double la capacité de traitement et marque une avancée significative dans le domaine.

En 1974, l’Intel 8080, souvent considéré comme le premier véritable microprocesseur universel, est lancé. Il offre une compatibilité accrue et une performance multipliée par dix par rapport à son prédécesseur. Ce processeur est rapidement adopté pour les premiers ordinateurs personnels comme l’Altair 8800.

Évolution vers des architectures plus robustes

Les avancées ne s’arrêtent pas là. En 1976, l’Intel 8085, une version améliorée de l’8080, intègre des fonctionnalités supplémentaires et une consommation énergétique réduite. Cette période voit aussi émerger les premiers processeurs 16 bits, préparant ainsi le terrain pour des applications informatiques plus complexes.

Les acteurs majeurs et leurs contributions

Outre Intel, d’autres entreprises comme Motorola et IBM contribuent à l’essor des microprocesseurs. Motorola, avec son 6800, et IBM avec ses systèmes basés sur l’Intel 8088 pour les premiers PC IBM, jouent un rôle fondamental. Ces collaborations et innovations successives propulsent l’informatique vers une nouvelle ère, rendant accessible la puissance de calcul à un public de plus en plus large.

L’évolution des architectures : 16 bits, 32 bits et au-delà

L’introduction des processeurs 16 bits, tels que le Intel 8086 en 1978, marque un tournant décisif. Ce processeur, capable d’adresser jusqu’à 1 Mo de mémoire, se distingue par son architecture segmentée. Il est suivi par le Intel 80286 en 1982, qui introduit le mode protégé, permettant la gestion avancée de la mémoire et des processus multitâches.

L’arrivée des processeurs 32 bits avec l’Intel 80386 en 1985 ouvre la voie à des applications encore plus complexes. Ce processeur propose une capacité d’adressage de 4 Go de mémoire et introduit le mode virtuel 8086, permettant d’exécuter plusieurs programmes DOS simultanément. En 1989, l’Intel 80486 intègre un coprocesseur arithmétique, améliorant ainsi les performances de calcul.

La révolution des Pentium et l’ère des multi-cœurs

L’ère des processeurs Pentium débute en 1993 avec le lancement du Pentium original, suivi par le Pentium Pro en 1995. Ces processeurs, dotés d’architectures superscalaires, permettent l’exécution simultanée de plusieurs instructions, augmentant considérablement les performances.

- Intel Pentium II (1997) : amélioration de l’architecture P6 avec des performances accrues pour les applications multimédias.

- Intel Pentium III (1999) : inclusion des instructions SSE pour optimiser les calculs en virgule flottante.

- Intel Pentium 4 (2000) : introduction de l’architecture NetBurst, permettant des fréquences de fonctionnement élevées.

Vers des architectures toujours plus avancées

L’introduction des processeurs multi-cœurs avec l’Intel Core Duo en 2006 marque une nouvelle étape. Cette architecture permet de répartir les tâches entre plusieurs cœurs, améliorant ainsi l’efficacité et les performances. Depuis lors, les générations se succèdent : Intel Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, chaque itération apportant des améliorations en termes de finesse de gravure, de consommation énergétique et de puissance de calcul.

Les processeurs Intel continuent d’évoluer avec des innovations récentes telles que Intel Alder Lake et Intel Raptor Lake, intégrant des architectures hybrides mêlant cœurs haute performance et cœurs basse consommation. Ces avancées préfigurent une nouvelle ère d’informatique ubiquitaire et de puissance de calcul décuplée.

Les innovations récentes et les perspectives futures

Le rythme effréné de l’innovation dans le domaine des processeurs ne montre aucun signe de ralentissement. Avec les récents Intel Alder Lake et Intel Raptor Lake, Intel introduit des architectures hybrides, combinant des cœurs haute performance et des cœurs basse consommation. Cette approche permet de gérer efficacement les tâches intensives tout en optimisant la consommation énergétique.

L’avenir des processeurs se dessine aussi autour de la miniaturisation et de l’intégration de nouvelles technologies. Les projets Intel Meteor Lake et Intel Lunar Lake, prévus pour les prochaines années, promettent des avancées significatives en matière de finesse de gravure et de performances. Ces puces tireront parti des nouvelles techniques de fabrication et de l’optimisation des processus de calcul.

- Intel Quark : conçu pour les objets connectés, offrant une faible consommation d’énergie et une grande efficacité.

- Intel Xeon Phi : destiné aux supercalculateurs, il offre une puissance de calcul massive pour les applications scientifiques et industrielles.

La recherche et le développement se concentrent aussi sur l’intégration de l’intelligence artificielle directement au sein des processeurs. Avec des initiatives comme Intel Nervana et Intel Loihi, les prochaines générations de CPU seront capables de traiter des algorithmes d’apprentissage machine de manière native, ouvrant de nouvelles perspectives dans des domaines tels que la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et l’analyse de données en temps réel.