Comprendre la Loi de Hick : optimisez vos décisions en UX design

Dans l’univers du design d’expérience utilisateur (UX), faciliter la prise de décision de l’utilisateur est primordial. La Loi de Hick, un principe psychologique découvert par les psychologues britanniques William Edmund Hick et Ray Hyman, éclaire cette problématique. Elle stipule que le temps nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre et la complexité des choix. Appliquée au design UX, cette loi suggère de limiter les options pour accélérer la prise de décision et améliorer l’efficacité. En comprenant et en intégrant cette loi, les designers peuvent créer des interfaces plus intuitives et ergonomiques, optimisant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur.

Plan de l'article

La loi de Hick et son importance en UX design

La loi de Hick, formulée par le psychologue William Edmund Hick, révèle une relation directe entre le temps de réaction et le nombre de choix proposés à un utilisateur. Cette relation n’est pas linéaire ; elle croît de façon logarithmique. En pratique, plus l’utilisateur se voit offrir de choix, plus son temps de prise de décision se dilate. Cette donnée, transposée au domaine de l’expérience utilisateur design, devient un axe stratégique pour les professionnels. Elle guide la conception de menus, de formulaires et d’interfaces en général, avec un objectif clair : réduire les points de friction cognitifs et faciliter l’accès à l’information.

A voir aussi : Les astuces pour créer un visuel cohérent et harmonieux sur votre site internet

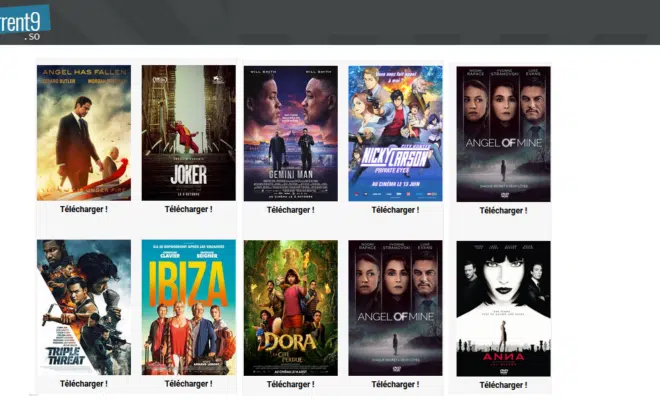

La Loi de Hick est appliquée sur les sites web avec pour but d’optimiser l’expérience utilisateur. Un menu trop fourni, par exemple, peut s’avérer contre-productif, plongeant l’utilisateur dans un état d’indécision qui peut mener à la frustration ou même à l’abandon de la navigation. En affinant les choix, en les hiérarchisant et en les présentant de manière intuitive, les designers influencent positivement la réactivité et la satisfaction de l’utilisateur, deux piliers d’une expérience utilisateur réussie.

Considérez l’application de cette loi comme un levier d’efficacité pour les UX designers. Ces derniers doivent prendre en compte la psychologie de l’utilisateur, anticiper ses besoins et ses limites pour concevoir des produits numériques non seulement attractifs, mais aussi performants. Le fait d’intégrer la loi de Hick dans le processus de création conduit à des interfaces qui respectent le temps de l’utilisateur en lui offrant une navigation fluide et une expérience sans heurt.

A lire en complément : Découvrez les dernières tendances en matière de développement web

De plus, la loi de Hick souligne l’importance de la simplicité et de la clarté dans la conception des systèmes interactifs. Elle nous rappelle que le design efficace n’est pas celui qui offre le plus de choix, mais celui qui guide l’utilisateur vers la bonne décision avec le moins d’effort possible. En mettant en lumière ce principe, les designers peuvent continuellement affiner leurs créations, assurant ainsi que le produit final ne soit pas seulement utilisable, mais surtout, qu’il contribue à une expérience utilisateur mémorable et positive.

Les principes de la loi de Hick pour une meilleure expérience utilisateur

L’expérience utilisateur, ce délicat équilibre entre perception et réaction lors de l’usage d’un produit numérique, se trouve au cœur des préoccupations des UX designers. La loi de Hick, en tant que principe fondamental de l’interaction homme-machine, joue un rôle déterminant. Elle stipule que le temps de réaction d’un individu augmente de manière logarithmique avec le nombre de choix qui lui sont présentés. Cette règle s’avère fondamentale pour structurer des design systems efficaces et intuitifs.

Dans le respect de cette loi, les concepteurs se doivent de limiter les options disponibles pour l’utilisateur afin de ne pas le submerger. Un menu simplifié, des appels à l’action clairs et une hiérarchisation intelligente des informations sont autant de stratégies qui s’inscrivent dans cette logique. Il en découle une expérience utilisateur épurée, où chaque interaction devient plus rapide et moins sujette à l’erreur.

Au-delà de la réduction quantitative des choix, la loi de Hick incite aussi à une réflexion qualitative sur ces derniers. Il ne s’agit pas seulement de diminuer leur nombre mais aussi d’assurer leur pertinence. Chaque option devrait répondre à un besoin réel de l’utilisateur, s’inscrivant ainsi dans une démarche d’utilité et de facilité d’utilisation. Cette finesse d’approche permet d’élaborer des interfaces qui prennent en compte les attentes et les comportements des utilisateurs.

Les tests utilisateurs interviennent comme un outil indispensable pour mesurer l’efficacité d’une interface au regard de la loi de Hick. Les UX designers s’appuient sur des retours concrets pour ajuster la densité et la disposition des choix. L’objectif est d’atteindre un équilibre optimal, où la rapidité de décision se conjugue à une expérience utilisateur satisfaisante. Ces tests deviennent alors un baromètre précieux, guidant les concepteurs dans la mise en place d’interactions à la fois fluides et intuitives.

Application pratique de la loi de Hick dans la conception d’interfaces

La loi de Hick se révèle être un levier essentiel pour les UX designers, qui l’utilisent comme boussole dans l’élaboration d’interfaces digitales. Le principe est clair : réduire le temps de réaction de l’utilisateur en minimisant le nombre de choix. Cette approche trouve son application dans de nombreux aspects de la conception d’un site web, depuis la structuration des menus jusqu’à l’agencement des pages de contenu. Les concepteurs doivent veiller à une organisation cohérente et intuitive, où chaque élément est pensé pour faciliter la navigation et l’accessibilité.

Dans cette optique, le rôle des UX designers s’apparente à celui d’un architecte d’information. Ils doivent anticiper les besoins de l’utilisateur et prévoir des parcours utilisateurs qui ne laissent place à aucune hésitation. Considérez la disposition des boutons, la clarté des icônes ou encore la pertinence des libellés : chacun de ces éléments doit contribuer à une compréhension immédiate et à une décision rapide. La loi de Hick agit ici comme un guide pour éliminer le superflu et mettre en exergue l’essentiel.

Les tests utilisateurs se positionnent en bout de chaîne, permettant de valider ou d’infirmer les choix de conception. C’est un processus d’itération, où l’observation des comportements face à différents scénarios de choix permet d’affiner l’interface. À ce stade, la loi de Hick se quantifie : les mesures de temps de réaction aux différentes configurations viennent étayer la démarche empirique du designer par des données concrètes. Grâce à cette méthode, l’interface finale aspire à une efficacité maximale, où le temps de réaction est optimisé et la satisfaction de l’utilisateur, garantie.

Études de cas : l’impact de la loi de Hick sur la prise de décision en UX

La loi de Hick s’inscrit dans une série de lois UX, fondées sur la psychologie cognitive, visant à affiner la prise de décision en matière d’expérience utilisateur. Les études de cas abondent où cette loi a été mise à l’épreuve, démontrant sa capacité à réduire les temps de réaction par la simplification des choix. Prenons l’exemple d’un site e-commerce : face à une pléthore de produits, l’application de la loi de Hick suggère une catégorisation rigoureuse et des filtres pertinents, pour orienter l’utilisateur vers le bon choix sans le submerger.

Les UX designers, armés de cette loi, affûtent leur compréhension des biais cognitifs. Dans un cas concret, la réorganisation d’un menu de navigation avec moins d’items a entraîné une baisse significative du temps de recherche et une augmentation de la satisfaction client. La loi de Hick, associée à la loi de Fitts, qui prône l’accessibilité et la taille des cibles interactives, forme un duo puissant pour l’optimisation des interfaces.

L’impact de la loi de Hick ne se limite pas à l’aspect fonctionnel d’une interface mais touche aussi à l’esthétique de l’expérience utilisateur. Un design épuré, privilégiant l’espace blanc et mettant en avant les éléments interactifs essentiels, reflète l’application de cette loi. Un cas d’école est celui d’une application mobile de réservation de voyages qui, en réduisant le nombre d’actions requises pour finaliser une transaction, a non seulement accéléré le processus mais a aussi rehaussé l’expérience globale, fidélisant ainsi sa clientèle.